Feuchte Keller, undichte Fenster oder Dächer, Kältebrücken, Schimmel und, und, und – treten Baumängel auf, ist meist Ärger vorprogrammiert. Immobilienrechtsexperte Lukas Gottardis von pgf Rechtsanwälte weiß, was im Fall des Falles zu tun ist.

Nicht immer ist die Freude über das neue Haus, die neue Wohnung von langer Dauer. Treten die ersten Mängel auf, wird diese rasch getrübt – nicht zuletzt angesichts des Risikos eines langen und teuren Rechtsstreits.

Was ist unter einem Baumangel zu verstehen?

„Für Baumängel beziehungsweise Bauschäden gibt es keine gesetzliche Definition“, sagt Wohnrechtsexperte Lukas Gottardis. Zivilrechtlich werde unter Mangel eine Abweichung des Ist-Zustandes vom geschuldeten Soll-Zustand verstanden. „In der Praxis redet man also dann von einem (Bau-)Mangel, wenn bestimmte Eigenschaften, die vertraglich vereinbart wurden, nicht vorliegen“, so Gottardis. In den Bauordnungen allerdings seien bestimmte technische Mängel definiert – in der niederösterreichischen Bauordnung seien dies beispielsweise Schimmel oder Nässe.

Wer muss das Vorliegen von Mängeln beweisen?

Hier ist zu unterscheiden. Der Bauherr muss nachweisen, dass ein Mangel besteht, dieser Mangel kausal für den eingetretenen Schaden war und zum Übergabezeitpunkt bestanden hat. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Tritt ein Mangel innerhalb der ersten sechs Monate ab Übernahme des Hauses oder der Wohnung auf, vermutet das Gesetz, dass er bereits bei der Übergabe versteckt vorhanden war – in diesem Fall gilt eine Beweislastumkehr.

Welche Fristen müssen bei Baumängeln beachtet werden?

Da wäre einmal die Gewährleistungsfrist. Sie beträgt bei Bauwerken, die als unbewegliche Sachen gelten, und fest mit dem Gebäude verbundene Bestandteile wie beispielsweise Fenster, Heizungen, Fliesen oder Elektroinstallationen, drei Jahre. Innerhalb dieser Zeit muss das ausführende Unternehmen dafür einstehen, dass es keine Mängel gibt.

„Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übernahme des Hauses oder der Wohnung beziehungsweise der Fertigstellung der Arbeiten von Installateuren, Tischlern und anderen Handwerkern zu laufen“, sagt Gottardis. Übrigens: Die Gewährleistungspflicht, die nicht vertraglich ausgeschlossen werden kann, besteht auch ohne Verschulden.

Vom Verschulden des ausführenden Unternehmens ist hingegen der Anspruch auf Schadenersatz abhängig. Wurde nämlich beispielsweise durch eine nicht fachgerechte Arbeit, Planungsfehler oder schadhaftes Material, ein Schaden verursacht, können Bauherren gegebenenfalls vom Verursacher Schadenersatz fordern – und zwar auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.

„Entdeckt man beispielsweise erst nach fünf Jahren, dass ein falscher Fliesenkleber verwendet wurde, kann man dennoch seinen Schadenersatzanspruch anmelden“, sagt Gottardis. Auch dafür hat man drei Jahre Zeit – und zwar ab Kenntnis von Schaden und Schädiger. Allerdings: Sowohl den Anspruch auf Gewährleistung als auch Schadenersatz – sofern der Vertragspartner nicht einsichtig ist – muss man gerichtlich geltend machen – und das führt zu einem gewissen Prozess- und Kostenrisiko.

Wie geht man bei Baumängeln vor?

Häuslbauer und Wohnungseigentümer müssen sich an diejenigen wenden, mit denen der Vertrag geschlossen wurde. Während der Häuslbauer vielfach einzelne Verträge mit Professionisten abschließt, steht dem Käufer einer Eigentumseinheit der Bauträger gegenüber. In diesem Fall bedarf es zudem in der Regel eines Mehrheitsbeschlusses für die Geltendmachung der Mängel. In Mietwohnungen ist der Vermieter der richtige Ansprechpartner. Mängel sollten in jedem Fall schriftlich bekannt gegeben und – sofern möglich – gut dokumentiert werden.

Wer muss Baumängel beheben?

Für die Behebung des Mangels beziehungsweise der Mängel sind die jeweiligen Vertragspartner verantwortlich. Diese sind dann auch für die Behebung des Mangels beziehungsweise der Mängel verantwortlich. Dafür sollte man ihnen eine angemessene Frist setzen. Erfolgt keine Reaktion, kann unter Umständen eine so genannte Ersatzvornahme gemacht und ein anderes Unternehmen mit der Behebung der Mängel beauftragt werden. Die Kosten dafür kann man sich von jenem Vertragspartner, der mangelhaft gearbeitet oder wie der Bauträger dafür einzustehen hat, – meist auf dem Gerichtsweg – zurückholen.

Was sollte man in Zusammenhang mit Zahlungen und Baumängeln noch wissen?

Beispielsweise, dass das Recht auf Zahlungsverweigerung eines der wesentlichsten Instrumente darstellt, um Auftraggeber bei Baumängeln zu schützen. Oder dass es auch die Möglichkeit gibt, vertraglich einen Haftrücklass zu vereinbaren. Dieser macht in der Regel zwei bis fünf Prozent des Bauvolumens aus und wird bis zum Ende der Gewährleistung einbehalten. Beim Erwerb nach dem Bauträgervertragsgesetz (BTVG), also beim Kauf einer noch nicht fertig gestellten Immobilie, ist dies bei dem am häufigsten verwendeten grundbücherlichen Sicherungsmodell mit Ratenplan in Höhe von zwei Prozent obligatorisch.

Übrigens: Gewährleistungsansprüche können zwischen Unternehmern und ihren Kunden nicht vertraglich ausgeschlossen werden. Anders, wenn man beispielsweise ein Haus von einem Privaten kauft: sie können diese sehr wohl vertraglich ausschließen.

Kann man sich vor Baumängeln beziehungsweise dem dadurch verursachten Ärger schützen?

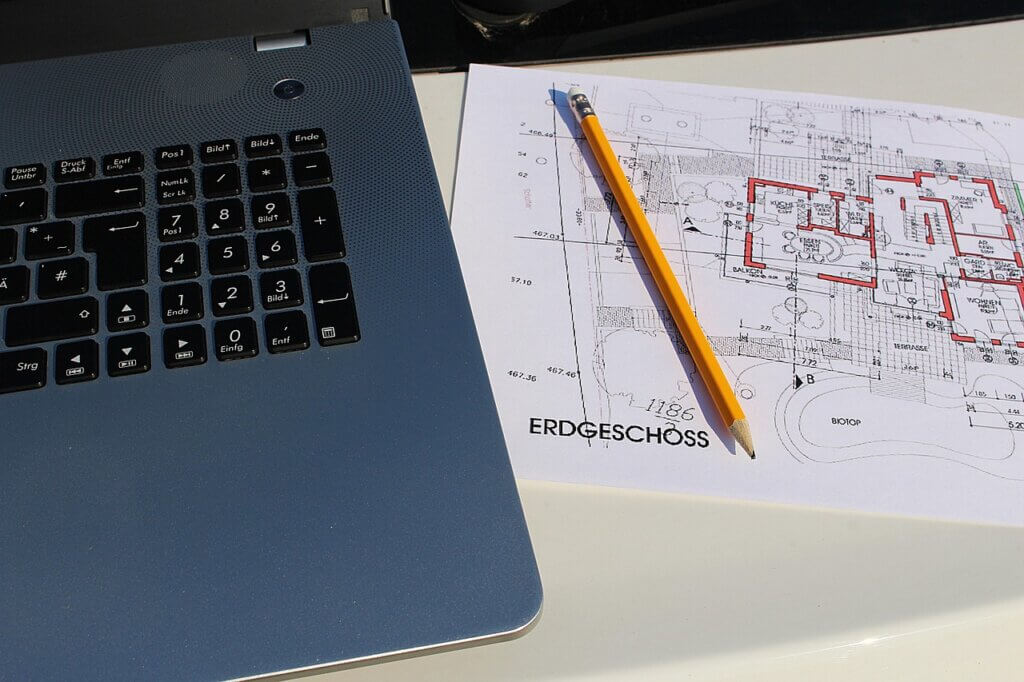

Um Baumängel zu vermeiden, sollte man bereits vor Baubeginn möglichst detaillierte Vereinbarungen über die jeweiligen Leistungen treffen. Darüber hinaus sollte vor Abnahme jeder Teilleistung und der damit verbundenen Teilzahlung genau geprüft werden, ob die Arbeiten den Vereinbarungen entsprechen und frei von sichtbaren Mängeln sind.

„Den meisten fehlt es allerdings an den entsprechenden Sach- und Fachkenntnissen. Daher macht es durchaus Sinn, beim „privaten Bau“ einen Experten mit der Bauaufsicht zu beauftragen“, rät Gottardis. Auch das Führen eines Bautagebuchs sowie die genaue Dokumentation der Arbeiten mittels Fotos oder Videos hat sich bewährt. Das hilft, im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu beweisen, woher der Baumangel stammt und allenfalls auch, dass dieser schon bei Übergabe vorhanden war.

Auch ein genaues Protokoll, das gemeinsam mit dem oder den ausführenden Unternehmen bei der endgültigen Abnahme der Arbeiten oder Übernahme von Haus oder Wohnung erstellt wird, kann hilfreich sein. Darin sollten alle erkennbaren Mängel angeführt sein und vereinbart werden, wie und bis wann sie behoben werden müssen.

Lukas Gottardis ist Partner und Rechtsanwalt bei pgf Rechtsanwälte in Innsbruck. Weiters ist der Jurist, der in Innsbruck studierte und 2018 promovierte, als Lektor an der Universität Innsbruck sowie am WIFI Tirol tätig.

Ähnliche Beiträge:

Insolvenz des Bauträgers – was tun?