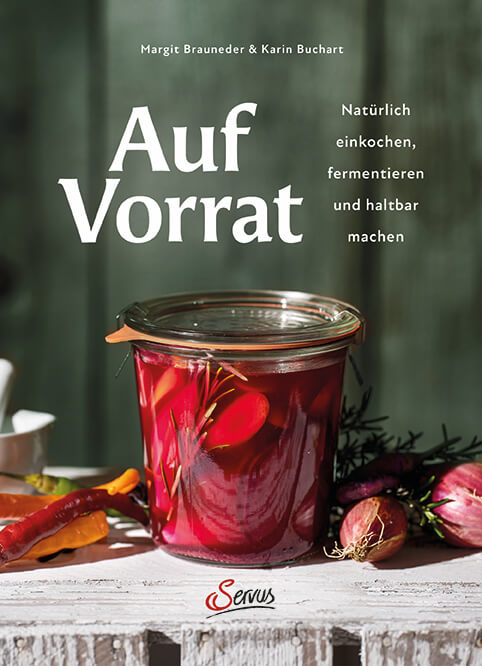

Légumes la fermentation connaît une renaissance : les deux expertes en nutrition Margit Brauneder et Karin Buchart révèlent dans leur livre « Auf Vorrat » – simple et savoureux, comment conserver les légumes, intensifier les arômes et créer des réserves sans électricité.

La maîtrise du feu est considérée comme un jalon de l’histoire de l’humanité – mais la fermentation ciblée des aliments est au moins aussi importante. Depuis environ 13 000 ans, l’homme utilise la force des micro-organismes pour conserver les légumes, les céréales et les fruits. Les microbes transforment ainsi le sucre en acides, en gaz ou en alcool – des processus qui rendent les aliments non seulement consommables plus longtemps, mais aussi plus digestes et plus aromatiques.

« Nous utilisons aussi peu de technique que possible et autant que nécessaire », expliquent les auteures du livre « Auf Vorrat », Margit Brauneder et Karin Buchart. « Ce qui nous importe, c’est la disponibilité simple des ingrédients, un stockage adapté à la vie quotidienne – si possible sans réfrigérateur – et des conseils pratiques sur la manière d’utiliser les bocaux à provisions dans la cuisine ».

Pourquoi la fermentation des légumes est à nouveau très demandée aujourd’hui

En ces temps de pénurie d’énergie et de prise de conscience croissante de l’importance d’une alimentation saine, la fermentation connaît une véritable renaissance. Alors que la cuisson nécessite de l’électricité ou du gaz, la fermentation permet de conserver les aliments par la seule « harmonie des microbes ». Le résultat : une armoire à provisions pleine de trésors aromatiques – sans frais d’énergie courants.

Les arômes générés par la fermentation sont particulièrement intéressants. Les microbes libèrent de l’acide glutamique et assurent ainsi une expérience gustative umami complète – même avec des ingrédients végétaliens.

Choisir les bons ingrédients

La base de toute bonne fermentation est la qualité des ingrédients. Les aliments biologiques, qui contiennent déjà de nombreux « bons » microbes, sont particulièrement adaptés. Le mieux est de faire fermenter des légumes, des fruits, des céréales ou des herbes. Important : exempts de produits phytosanitaires et de conservateurs, afin que les micro-organismes souhaités puissent se développer.

Même les produits laitiers, les noix ou les graisses peuvent être fermentés – le beurre de crème acidulée en est un exemple classique. Mais attention : les graisses risquent de rancir si la fermentation ne réussit pas.

La gestion des symbioses : comment bien démarrer ? la fermentation des légumes

Le début est la phase la plus sensible de la fermentation. Pour que les « bons » microbes s’imposent, il faut un milieu légèrement acide (pH 4-5). Des ingrédients tels que le jus de citron ou l’utilisation d’une saumure aident ici. La concentration idéale de sel se situe entre 1 et 3 pour cent.

Les légumes sont rabotés, coupés en dés ou râpés afin que les micro-organismes puissent coloniser une grande surface. C’est dès les premières heures que l’on décide quelles cultures bactériennes vont prendre le dessus. L’objectif est d’obtenir un produit final avec un pH inférieur à 3,5 – ainsi, les légumes peuvent être conservés en toute sécurité et ne présentent aucun risque pour la santé.

La fermentation en 3 phases

Une méthode particulière est la fermentation en trois phases, qui se déroule sur dix à douze semaines et donne des résultats particulièrement aromatiques :

- Phase 1 – une semaine à température ambiante

Pendant cette période, les micro-organismes traitent l’oxygène dans le verre. Des gaz se forment, ce qui est reconnaissable à la mousse et aux bulles. - Phase 2 – deux à quatre semaines à environ 15 °C

Les bactéries lactiques prennent maintenant le relais. Elles assurent l’acidification et commencent à former le goût. - Phase 3 – six semaines à 0-10 °C

La dernière phase apporte le calme : plus aucune bulle ne s’élève, la fermentation est terminée. Après environ trois mois, les légumes sont riches en probiotiques, digestes – et pleins d’arômes.

Deux voies vers la durabilité

Brauneder et Buchart distinguent deux principes de base pour la conservation des aliments :

- le remplacement des microbes – par exemple par le salage ou les extraits de vinaigre.

- Favoriser les microbes – comme dans le cas de la fermentation, où l’on crée délibérément un « climat de bien-être » pour les cultures souhaitées.

Légumes la fermentation comme technique d’avenir

On estime que jusqu’à un tiers des aliments dans le monde sont fermentés, de la choucroute au fromage en passant par le café ou le chocolat. Aucune culture au monde ne peut se passer de cette technique.

Aussi traditionnelle soit-elle, la fermentation est aujourd’hui redécouverte. Comme méthode durable de conservation des aliments, comme source de nouveaux arômes – et comme un morceau de technique culturelle qui allie santé, plaisir et préservation des ressources.

Nous avons sélectionné pour vous deux recettes du livre – amusez-vous bien !

Kimchi simple avec du chou chinois

Temps nécessaire : env. 20 minutes

Maturation : pendant la nuit + 5 jours

Durée de conservation : plusieurs semaines

Ingrédients

- 1 chou chinois (env. 1 kg net)

- 20 g de sel marin

- 2 cuillères à soupe de sauce de poisson

- 1 cuillère à soupe de pâte de piment

- jus d’un citron vert

Préparation

- Couper le chou chinois en fines lamelles, bien mélanger avec le sel marin et laisser mariner toute la nuit.

- Le lendemain, rincer abondamment à l’eau claire et bien égoutter.

- Mélanger le chou avec la sauce de poisson, la pâte de piment et le jus de citron vert, verser le tout dans un bocal et presser fermement. Il doit y avoir au moins 1,5 cm de liquide au-dessus des légumes.

- Fermer le bocal et le conserver au frais. Au bout de 5 jours, le kimchi a terminé sa maturation.

Conseil

Pour une note fraîche et sucrée, affiner le kimchi avec des pêches, des abricots ou des mangues coupés en dés et de la coriandre fraîche. Servi avec du riz cuit à la vapeur, c’est un déjeuner léger et digeste.

Bandes de carottes à la livèche

Temps nécessaire : env. 30 minutes

Maturation : 5-7 jours

Durée de conservation : plusieurs mois

Ingrédients

- 500 g de carottes (de différentes couleurs)

- 300 ml de saumure à 2 % (selon les besoins)

- 1 petite branche de livèche, de romarin ou de thym

Préparation

- Eplucher les carottes et les couper en bâtonnets d’environ ½ cm d’épaisseur.

- Les couper à la hauteur du verre de manière à ce qu’ils puissent être facilement « coincés » sous le bord du verre.

- Disposer les carottes en couches serrées dans un bocal d’un litre et les recouvrir entièrement de saumure.

- Poser d’abord le couvercle sans le serrer et laisser fermenter les carottes à température ambiante pendant 5 à 7 jours (ne pas oublier la chambre de fermentation).

- Ensuite, fermez bien le couvercle et conservez au frais.

Conseil

Les bâtonnets de carottes sont l’en-cas parfait : servis avec un dip aux herbes (affiné par exemple avec de l’huile d’olive ou de pépins de courge) et un bon pain, ils deviennent une entrée ou un petit repas à part entière.

Photos : Michael Brauer

Nos expertes

Les deux expertes en nutrition Margit Brauneder et Karin Buchart présentent dans le livre « Auf Vorrat » des méthodes de conservation utilisables au quotidien comme la fermentation, la mise en conserve, le marinage, le salage et le séchage des fruits, des légumes et des herbes.

Contributions similaires :

Sirop maison : pour prolonger le goût de l’été

![Cuisine maison reloaded y compris jeu-concours Christoph_Krauli_Held©Monika_Loeff_19285[1]](https://myhome.at/wp-content/uploads/2025/09/Christoph_Krauli_Held©Monika_Loeff_192851-580x420.jpg)